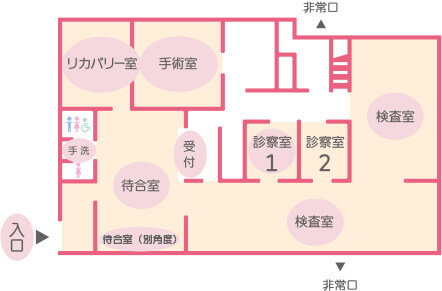

施設紹介

外観

外観 入口

入口 スロープ

スロープ 受付

受付 待合室

待合室 待合室(別角度)

待合室(別角度) 検査室1

検査室1 検査室2

検査室2 診察室

診察室 手術室

手術室 リカバリールーム

リカバリールーム お手洗い

お手洗い 駐車場

駐車場

設備紹介

手動式視野計

視能訓練士が操作しながら目の視野全体を調べる機器です。

緑内障の初期には静的視野検査が役立ちますが、網膜色素変性症や脳腫瘍などで視野が大きく欠ける場合は、動的視野検査が重要です。

自動視野計

内蔵プログラムで測定範囲や方法を選び、機器が自動で視野を測定します。ドーム内の白い光の点滅を使い、光の明るさを変えながら感度を調べます。中心部の視野を中心に測定し、緑内障の早期発見や進行の確認に役立ちます。

超広角走査レーザー検眼鏡

点眼薬を使わずに瞳を拡げず200度の広範囲を撮影でき、網膜剥離の裂け目や糖尿病による出血・虚血も確認できます。

自発蛍光眼底撮影により、網膜色素変性症や黄斑変性症の診断や治療計画にも活用されています。

スポットビジョンスクリーナー

生後6ヵ月を過ぎれば、年齢にかかわらず近視・遠視・乱視・斜視などの確認が可能です。

検査は約1メートル離れた位置から行い、目に触れず短時間で済むため、小さなお子さまでも受けやすいのが特徴です。

OCT

(三次元眼底像影装置)

赤外線で網膜の断面を画像化し、むくみや出血の広がり、深さを確認できます。加齢黄斑変性や網膜静脈閉塞症、糖尿病網膜症などの病気発見や緑内障の診断に役立ちます。目の異常を詳しく調べ、治療の判断や経過の確認につながります。

眼科手術用顕微鏡

手術の際に、目の細かい部分を詳しく観察できる専用の顕微鏡です。細部まで視認しながら進めることで、目の状態を把握し、慎重に処置できます。視野を拡大して確認することで、丁寧な対応が可能になり、手術の負担も軽減します。

ヤグレーザー手術装置

後発白内障や緑内障治療に使われるレーザー機器です。眼内レンズを支える膜の濁りを取り除き、視界を改善します。緑内障治療では房水の流れを調整し、眼圧を下げます。

それぞれの症状に応じた治療に役立ちます。

白内障手術装置

手術中に眼圧の変動に応じて自動的に灌流液が注入され、低い眼内圧で手術を進めることができます。これにより、目への負担を軽減しつつ、患者さまの目の状態に配慮して治療を進めることが可能です。

生体情報モニター

手術中に生体情報モニターを使用し、脈拍や呼吸数、血圧をリアルタイムで測定・記録します。

これにより、体調の変化を迅速に把握し、必要な対応ができるよう備えています。手術が円滑に進むよう、常に状態を確認しながら進めます。

当院で実施している

主な検査

屈折検査

屈折検査は、近視・遠視・乱視などの屈折異常を調べる検査です。

オートレフラクトメーターで目の屈折状態を自動測定し、その結果をもとに視力表と検眼レンズで視力を確認します。オートレフラクトメーターがない場合、レンズ選びに時間がかかり、誤差が生じやすくなります。この検査はメガネやコンタクトレンズ製作の際に必要で、矯正視力が出ない場合、目の病気が関係している可能性もあるため、視力の状態を把握するうえで欠かせない検査のひとつです。

視力検査

視力検査には裸眼視力と矯正視力があります。

裸眼視力は、メガネやコンタクトレンズを使わず、視力表で文字を3回答えることで決まります。

矯正視力は、オートレフラクトメーターで屈折異常を把握し、検眼レンズで視力表を見ながら度数を調整します。

これにより、視力を改善し、屈折異常を詳しく把握することができます。

眼圧検査

目に圧がかかっていると聞くと驚くかもしれませんが、眼球の中は房水や硝子体などの液体で満たされ、常に新しい水が流れ込んで古い水が排出されることで眼圧が保たれています。

眼圧は水銀柱(mmHg)で表され、通常は10mmHg〜21mmHgの範囲が正常です。排出がうまくいかないと眼圧が上がり、視神経に負担がかかって視野が狭くなる緑内障の原因になります。

眼圧検査は緑内障の診断や治療に役立ち、視力検査と一緒に行われることが多くあります。

眼底検査

眼底には、視覚情報を受け取る網膜と、それを脳へ伝える視神経乳頭があります。眼底は脳と直結しており、繊細で重要な組織です。加齢とともに病気が起こりやすくなり、視力を失うおそれのある疾患も少なくありません。早期発見と治療で失明を防げることが多いため、眼底検査は重要です。

検査では専用のレンズや機器を用い、点眼薬で瞳孔を広げて観察します。

多少まぶしく感じることがありますが、目の健康を保つために欠かせない検査です。